Cadáver insepulto

Pterocles

Arenarius

La

ley sólo existe para los pobres; los ricos y los poderosos

la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir

castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda

comprarse con dinero.

Donatien

Alphonse Françoise, Marqués de Sade

Yo

vivía en la calle de Juan de la Granja, en una de las orillas de la

Candelaria de los patos. El lugar de juegos, centro deportivo y

parque de diversiones de los niños que habitábamos las cinco

vecindades de Juan de la Granja era la calle de Auza, perpendicular a

la otra. Ahí jugábamos futbol, canicas, beisbol, quemados, hoyos,

burro en sus diversas variantes (corrido, tamalado, castigado) y

también peleábamos con alguna frecuencia. Éramos la pandilla del

barrio de la nueva generación y teníamos entre diez y doce años.

Aquél era un día de vacaciones del calendario escolar. Yo buscaba a

mis amigos el Neto y el Melo, que vivían en la escuela Juan de la

Granja, precisamente en la esquina de la calle de ese nombre y la de

Auza.

|

| La Bella Cande, legendaria. Foto histórica de Héctor García. |

Me trepé en la puerta metálica del zaguán de la escuela, pisando

sobre los adornos de metal forjado. Les grité. No salieron. De

pronto vi que un policía, tamarindo ―que así los llamaba la gente

por el color del uniforme y eran, formalmente, los encargados de

vigilar y regular el tránsito de vehículos― se acercaba a mí.

Peligrosamente, cada vez estaba más cerca. Un niño casi vagabundo,

desconfiado, astuto y conocedor de los peligros, no iba a confiar en

un policía tamarindo (a mis diez, quizá once años, sabía con

claridad completa que todos los policías, todos, eran ladrones, los

tamarindos tenían, en realidad, el encargo de extorsionar a todo

aquel que manejara un vehículo automotor). Y menos podía confiar en

un policía que se me acercara puesto que lo veía con más que clara

evidencia que estaba embriagado.

Rápido, con mis 35 kilos y mi agilidad de buen futbolista callejero,

me bajé de la puerta y salí corriendo para huir del tamarindo

borracho.

| ||

| Estación del metro Candelaria. Desaparición del barrio. |

Corrí por Auza. El policía me persiguió, pero yo era mucho más

veloz. Llegué a mi vecindad, a unos 60 metros de la esquina de la

escuela. Me metí corriendo y me refugié en el excusado colectivo de

la vecindad. Me subí con los pies sobre la taza para que si se

asomaba por abajo del cobertizo con bisagras que dejaba ver pies y

cabeza de quien estuviera adentro, no me viera. Desde una rendija lo

miré llegar a media vecindad, ebrio, enrojecido, un poco

tambaleante, miraba a la gente de la vecindad con sus inyectados ojos

de bútago retador. Miró para allá al fondo de la vecindad, nada.

Miró para acá, ¡donde yo estaba!, nada. Miró para afuera y

lentamente se fue caminando hacia afuera de la vecindad, hacia la

calle. Suspiré aliviado. Dejé pasar un tiempo pequeño, demasiado

pequeño. Debí esperar más, pero tenía miedo y urgencia de meterme

a mi casa. Salí y ahí estaba, esperándome. Ya no pude hacer nada.

Me agarró y me cargó como si fuera un chivo, bajo su axila. Así

era de fuerte o así estaba yo de flaco.

Y me llevaba como su botín. Las mujeres de la vecindad vieron todo.

En menos del tiempo que le tomó llegar a la entrada de la vecindad

ya le habían avisado a mis padres: “¡Un policía se lleva a

Chucho!”. Cómo que un policía, ¿por qué? “Lo agarró a media

vecindad y se lo lleva cargando”. Ah, carajo, pues qué estará

pasando, qué haría o qué, pues…

Mi madre me arrebató de brazos del policía degenerado y mi padre le

asestó un poderoso cruzado de derecha que casi lo derriba. El

policía era un hombre alto y fuerte. Mi padre era de pequeña

estatura, 1.65 metros si acaso. Un gran chingadazo hizo al tamarindo

retirarse sin más explicaciones.

Fue la primera vez en mi vida, a los once años, en que me encontré

frente a frente con La Bestia.

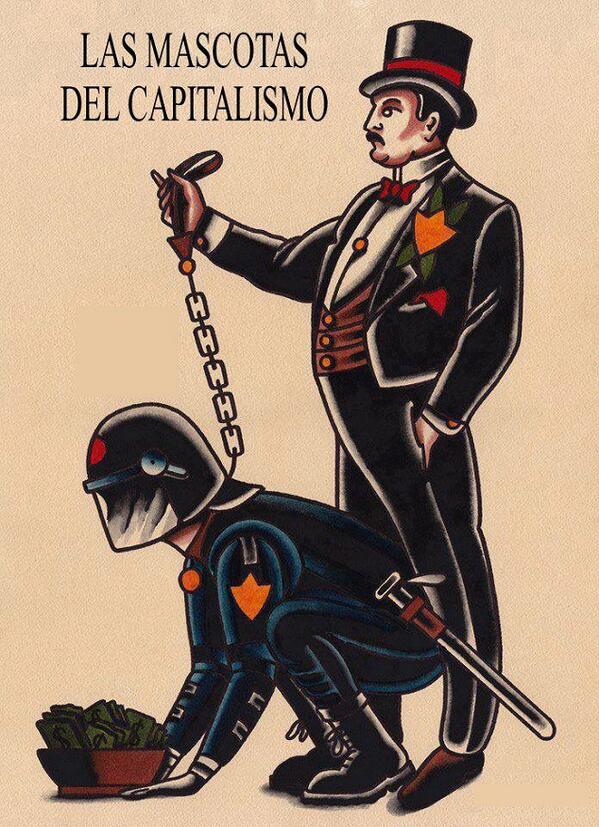

|

| La Bestia. "La dictadura perfecta" |

Hablo de La Bestia, porque sé que quienes han vivido bajo la

opresión de una dictadura saben bien de qué hablo cuando me refiero

a La Bestia. Es el “derecho” de violar, como ese policía iba a

hacer conmigo. ¿Para qué quería llevarme cargando ese tamarindo

borracho?

Habían pasado quizá cuatro años y, como un buen adolescente de

barrio bajo, me encontré en la otra esquina de mi calle, donde Juan

de la Granja se encuentra con Corregidora, bebiendo cerveza a pico de

botella. Era una caguama que, en aquellos tiempos, tal denominación

era curiosa novedad (dicen que debida a Monsiváis). Estábamos

Gregorio, renombrado el Oso y Joaquín, el Negro, Padua. Yo le había

dado dos tragos a la cerveza y me encontraba un poco ebrio de manera

más que prematura. De repente, de la nada salió un sujeto de

gabardina blanca prácticamente en medio de los tres: “Esos

jovenazos, saquen la bachita”. Yo iba a contestar con un estúpido

candor autoincriminatorio, pero el Oso, se me adelantó y con astucia

dijo “Cuál bachita, señor, aquí no hay nada”. En un instante

aparecieron otros tres sujetos que, sin más, comenzaron a

trasculcarnos. En el bolsillo me encontraron el destapador de cerveza

que incluía tirabuzón sacacorchos. “Con esto puedes matar a un

cristiano, vas pa'rriba, chamaco”, me dijo del de la gabardina

blanca. Y me subieron a una camioneta sin placas ni logotipos

policiacos.

Alguno de los que estaban fue corriendo a avisar a mi madre. Era un

sábado, porque ella estaba planchando y salió corriendo sin

enfriarse, a riesgo de agarrar un mal aire, para rescatarme de las

manos de los representantes de la dictadura que, desde fuera de la

ley, han violado los derechos de las clases pobres de México por

décadas.

|

| Años 70. El jovenzuelo militante de la izquierda después sería Pterocles. |

Mi madre llegó a llorarle al sujeto de gabardina blanca, policía

secreto, como se estilaba en aquellos tiempos. Yo estaba ebrio arriba

de la camioneta y me sentía tan mal como nunca me había sentido en

mi vida. Borracho y oyendo a mi madre lloriqueante suplicarle al

terrible hombre que me había detenido por traer un destapador de

cerveza con tirabuzón. El hombre repetía “Es que con esto puede

matar a alguien”. Con una prepotencia odiosa, con una actitud de

generoso perdonavidas le dijo a mi madre “Bueno, ya llévese a su

hijo. Pero cuídelo más, porque para la otra sí nos lo cargamos”.

Me daban ganas de que mejor me llevaran a la cárcel antes que “ser

beneficiado” por tan pútrida generosidad.

|

| Brutales, ladrones, torturadores, asesinos. La policía, al servicio del poder corrupto |

La policía era una plaga criminal, una maldición del diablo, una

invitación al abismo ―matar a un policía era un bello ideal,

incluso arrostrando persecución, tortura, cárcel―, para los

jóvenes y adolescentes que crecíamos en la Bella Cande. No pocos de

los que fueran mis amigos de la primera juventud murieron en manos de

la policía o bien dieron en la cárcel con sus humanidades o, la

peor de las maldiciones: se convirtieron en eso

que fuera su tortura, su demonio en este mundo, su odio; se

convirtieron en policías corruptos, ladrones, extorsionadores,

alcohólicos-gordos e ignorantes y criminales.

Mi

suerte fue formidable. A pesar de haber sido detenido por besar a mi

novia en la calle, por mear en público, por estar borracho en una

calle solitaria, por ―esto será muy difícil de creer― por

caminar demasiado rápido, pues según dijo el patrullero que me

detuvo y me subió a su vehículo, era muy sospechoso caminar así.

Por ingerir bebidas alcohólicas en la calle me detuvieron ―objetivos

de extorsión― muchas veces. Por mentarle la madre a Carlos Salinas

fui hecho prisionero un par de ocasiones; por pegar carteles primero

del Partido Mexicano de los Trabajadores, luego, años después del

Frente Democrático Nacional. En fin. Sin embargo, repito, mi suerte

fue formidable, porque aunque fuera detenido cuatro o cinco veces por

año, no permanecía prisionero en poder de la corrompida autoridad

más de 12 horas; y en los mismos tiempos hacía mis estudios de

bachillerato y después de licenciatura. Y conforme avanzaba en

consciencia social y conocimiento, obviamente, mi percepción de lo

que es y significa la policía, el rostro del régimen, se fue

modificando hacia un refinamiento cada vez mayor.

|

| Un viejo profesor |

Desde

la adolescencia noté que la justicia operaba de manera más que

rigurosa contra los pobres. Jamás contra quienes ostentaran riquezas

o influencias poderosas. Los que podían pagar la “justicia”, en

la práctica, estaban autorizados a delinquir sin cortapisa e incluso

a asesinar.

La

justicia mexicana es una tiranía contra los humildes. Y es la más

feroz dictadura contra los opositores al régimen. Contra los pobres

aplica un rigor casi sin límite, la injusticia cotidiana, la

brutalidad policiaca, la extorsión como sistema de trabajo. Contra

la delincuencia tienen muy sus diferencias. Los delincuentes que

actúan motu

proprio

pueden ser consentidos, incluso alentados y hasta protegidos, si

entregan parte de sus ganancias a policías, ministerios públicos y

jueces.

Los

políticos jamás serán molestados ni reconvenidos ni siquiera

señalados por sus raterías ni sus crímenes, excepto si hay una

consigna que venga desde más arriba en su contra. Y ni hablar si es

desde arriba ―leamos desde la presidencia de la república―:

entonces el rigor de la justicia será implacable. Sin embargo, para

ellos suele haber misericordia. Llegan a perdonarse.

|

| La lucha contra el poder |

Para

quienes no hay piedad es para los opositores a este régimen. De

forma sumarísima se les condena a muerte o a desaparición forzada.

Crímenes dignos del Tercer Reich se han cometido contra los que se

enfrentaron al gobierno. A veces, por la denuncia, la lucha

organizada, sólo sufren la cárcel.

El

sistema ha sido indeciblemente astuto para permanecer entronizado en

el poder público. Es sin duda asombrosa su capacidad para aferrarse

―como lo haría un náufrago con su tabla de salvación― a los

beneficios del poder. Han corrompido hasta los cimientos la vida

política de la nación. Han comprado (casi) a todos los políticos y

a las organizaciones en donde haya gente dedicada a la política. Han

entregado el país al extranjero como si fuera de su propiedad. Han

destruido con toda consciencia la educación.

Han

sido la más feroz dictadura porque son capaces de decir en el

extranjero que en México se vive una democracia, “con todos los

defectos de los regímenes de tal índole, pero democracia al fin”,

cuando son una satrapía que sirve, con todo descaro, al poder

imperial.

Y

cuando ha habido iniciativas que los han amenazado con expulsarlos

del poder político, con un cinismo que espanta gritan que “Todos

los políticos son iguales. Que todos son corruptos y ladrones por lo

que no hay salvación”.

Así,

una nación que ha contado ―aunque cada vez menos― con

descomunales riquezas naturales, con múltiples privilegios que el

azar natural le otorgó (todos los climas, miles de kilómetros de

costas, millones de hectáreas de suelo fértil, no menos mar

territorial, inagotables yacimientos petroleros, plata, cobre, oro,

etcétera) se debate en la monstruosa situación de ver a treinta

millones de sus habitantes sumidos en una miseria muy cercana a la

hambruna y otros setenta millones que viven en una pobreza apenas

soportable.

La

dictadura mexicana, con vigencia ―durante dos sexenios disfrazada

de azul― durante ya casi noventa años (aunque con una milagrosa

salvedad, el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas) se ha

regido por tres objetivos para el ejercicio de su gobierno: Uno, el

robo sin límites al erario. Dos, la mentira como sistema de

comunicación con los gobernados. Tres, la supresión de los enemigos

del régimen por asesinato directo, desaparición forzada,

encarcelamiento sin pruebas, expulsión del territorio nacional o el

cese laboral. Según el sapo del costo político es la pedrada del

atentado.

Pero

La Bestia murió con uno de sus más bestiales crímenes. Como

régimen murió el 2 de octubre de 1968.

Pero

sigue, muerto insepulto, al mando del gobierno. ¿Qué es una bestia

muerta?: un montón de carne agusanada, pestilente, abominable, en

proceso de descomposición. En su interminable proceso de

putrefacción han contaminado a todo el país. Y el desmantelamiento

―la descomposición― de nuestro país lo hemos presenciado

mirando el rostro de La Bestia insepulta que se transfigura en padre

benévolo para los menos, cínico consentidor y obsecuente para los

millonarios, despiadado saqueador para la mayoría y el demonio, el

exterminador, la bestia de fauces sangrientas para los que se le

oponen.

Voy

viajando y veo que una patrulla detiene a un automovilista en la

solitaria carretera, en la noche. ¿Será para ayudarlo? ¿Será para

darle orientación y consejo? ¿Será con la finalidad de brindarle

indicaciones para su protección? No. Es para extorsionarlo. Es un

robo en despoblado.

Hoy

soy un viejo profesor. Tengo hijos que no vivieron en el barrio bajo

y van a la universidad. Pero las condiciones de mi país no han

cambiado, sino al contrario, son peores. El cadáver insepulto ha

encontrado la manera de continuar su proceso putrefactivo

ensanchándolo hacia todos los puntos de la nación. Lo que se

mostraba en embrión hoy es horrenda realidad. El país se despedaza,

la consciencia colectiva está desmembrada. Lo peor de los políticos

se entregaron a La Bestia, por comodidad, por cobardía, son los

gusanos que tratan de acelerar la descomposición.

|

| Escritores y activistas |

Pero,

aunque atomizado, el descontento que aglutina a los que no han sido

alcanzados por la podredumbre, los que hemos sido perseguidos, a los

que hemos sido robados por años, los que hemos sido oprimidos,

explotados y ninguneados, se siente en el aire, La Bestia se sabe, se

siente acorralada y, como nunca, se muestra amenazante, con una

hipocresía y una brutalidad que sólo pueden ser producto del terror

de que la gran rebelión que con millones de mañas han pospuesto por

décadas los barra, los borre de la historia, fingen seguridad y

aseguran que conservarán el poder.

El

régimen con el rostro agusanado, pestilente, podrido hasta los

huesos aspira a descomponer a todo el país. Si no eliminamos al

cadáver nos pudriremos todos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario